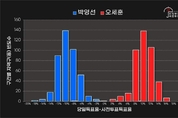

세상의 모든 행위는 흔적을 남긴다. 그것이 좋은 행위든 나쁜 행위든 말이다. 선거는 선거데이터에 고스란히 그 흔적을 남긴다. 불행히도 4.7보궐선거는 일년전의 4.15총선과 아주 유사한 흔적이 발견되었다. 흔적이라고 하지만 그것은 '중요한 단서'라 불러도 손색이 없다. 왜냐하면 숫자에 각인된 것이기 때문이다. 숫자는 누군가를 봐주는 법이 없다. 어떤 행위를 했으면 한 것이고, 하지 않았으면 하지 않은 것이다. 선거에 개입하였으면 개입한 증거가 낱낱이 선거 데이터에 기록되고 것이고, 그렇지 않았으면 자연상태에서 발견되는 선거 데이터가 생산되게 된다. 암담한 것은 한번이 아니라 꼭 행위가 두 번씩이나 일어났을 가능성이 현저히 높아졌다는 사실이다. 물론 추가적인 조사가 더 필요할 것이다. 그러나 통계자료를 보는 사람들은 몇 가지 주요 특성을 보면 특이 상황을 금새 잡아낼 수 있다. 아래는 25개 구에 대한 서울지역의 보궐선거 결과를 이용해거 각 후보의 득표율 격차(당일득표율-사전득표율)이다. 퍼센트이기 때문에 인위적인 개입이 없는 정상투표의 경우는 오차범위는 1~3% 정도이다. 쉽게 말하면 아래의 그래프에서 제로('0')을 중심으로 오세훈 후보(붉은색)과 박영선

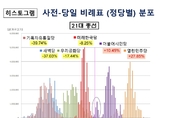

4.15총선에서 가장 압도적이고 특이한 현상은 '통계적 변칙'을 들 수 있다. 통계적 개입이나 조작 등과 같은 활동이 없었다면, 통계적으로 발생할 가능성이 아주 낮은 일들이 4.15총선에서 일어났다. 특히 사전투표는 광범위하게 관찰할 수 있다. 4.15총선의 부정선거 문제를 파헤치기 시작한 사람들의 시작점 '통계적 변칙'이다. '통계적 변칙'에 대한 해석에서 우파진영에도 판이하게 해석이 달라지게 된다. 일부 우파 논객들은 "통계적 변칙이 문제가 없다"고 해석하였기 때문에 부정선거를 파헤치는 사람들을 '음모론자'로 내몰기도 하고, 일부 논객들은 '부정선거 사기 조작단'이라는 입에 담아선 안된다는 용어를 만들어서 공격하기 했다. 그러나 숫자는 정말 무지막지하다 할 정도로 실상을 그대로 드러낸다. 선거관리를 맡고 있는 중앙선거관리위원회가 해야 할 중요한 일 가운데 하나는 이같은 통계적 변칙에 대해 납득할 만한 설명을 하는 일이다. 중앙선관위가 발표한 21대 총선결과 데이터에서 일어날 수 없는 일이 일어났다면 그것에 대해 누가 해명해야 하는 가? 그것은 주권자의 책임이 아니라 중앙선관위의 책임이다. 아래의 자료들은 대표적인 통계적 변칙을 시각적 자료를 이용해서 손쉽